相談窓口への通報を契機としたハラスメント調査

1 はじめに

厚生労働省が令和6年5月17日に公表した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間でハラスメント相談があったと回答した企業の割合は、パワハラが約64%、セクハラが約39%に上る。また、令和元年の法改正に伴い、事業者には職場におけるパワハラを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられた(セクハラに関しては、男女雇用機会均等法により、既に義務付けられていた。)。

このような状況下で、企業にとってハラスメント対策は他人事とは言えず、事業主が従業員からのハラスメント申告に対して漫然とした対応を取ることは、安全配慮義務の問題として訴訟リスクを孕むのみならず、適切なハラスメント防止策を講じなかった場合には企業名を公表される可能性もあり、レピュテーションリスクにも繋がる。そのため、ハラスメント事案が発生した場合における対策は、従業員を雇う全ての企業にとって必須のものといえる。また、ハラスメントに関する不正調査は、労働法制ともクロスするため、特有の問題があることについても留意が必要となる。

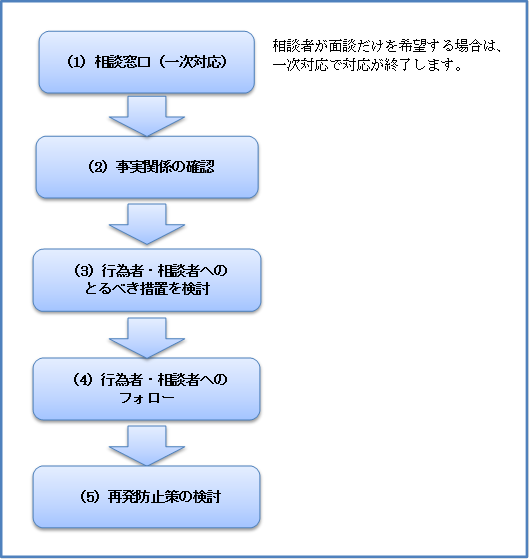

2 ハラスメント事案における大まかなフローチャート

企業が社内のハラスメントを認識する経緯は様々であるが、今回はその中でも比較的多い類型である相談窓口へのハラスメント通報を契機としたパターンについて、企業が行うべき対応を概観する。

以下は、厚生労働省が公表する相談窓口への通報があった場合における一般的なフローチャートである。

(出典)厚生労働省

- 相談窓口(一次対応)

ハラスメントの内容によっては、従業員が会社に通報することについて心理的なハードルが存在する場合もあり、ハラスメントを苦にした従業員が自殺するといった最悪の形で会社がハラスメントを認識する場合もある。そのため、事業主は、従業員がハラスメントの初期段階で会社に申告できる状態にするために、相談窓口を設置しておくことが肝要である。

相談窓口の設置の仕方として、①社内の人事部やコンプライアンス担当部門などが窓口となる場合(社内窓口)と、②外部の法律専門家である弁護士などが窓口となる場合(外部窓口)とがある。①については社内の人間関係等を熟知している者が相談対応をする点でメリットがある反面、相談者としては個人の特定などを恐れて通報をためらう可能性もある。また、②については会社から一歩引いた立場の者が相談に応じるため相談者の心理的ハードルが下がる可能性がある一方で、会社の内情については結局社内の人間との間で事実確認等が必要となる場合が多い。このように、①②ともに一長一短があるが、まずは会社の実情に応じて、どのような体制であれば従業員が直ぐに相談しやすいかを検討する必要がある。

続いて、相談窓口担当者の留意点としては、第一に相談者に対して、相談の秘密が守られることや相談を行ったことによって不利益な取り扱いは受けないことを伝えて、相談者の心理的なハードルを下げるように努める必要がある。その上で、相談者が何を希望するのかを重視しながら、相談者に対して具体的な事実関係を中心にヒアリングを行ってくこととなる(相談者が関係者へのヒアリング等を希望しない場合には、相談窓口限りで対応が終了となる可能性もある。)。相談者の悩みの本質がどこにあるのかについての探求を行う必要があり、窓口担当者が憶測で勝手に話を進めたり、相談者の了解を得ずに先行して関係者への聞き取りを行うような事態は厳に慎まなければならない。

- 事実関係の確認

窓口対応で、相談者が会社によるハラスメント調査を希望する場合には、会社において事実関係の確認を行うことになる。確認対象とする範囲については、あらかじめ相談者に了解を得ておく必要がある。

事実確認においては、まずは客観証拠(ハラスメントに該当する可能性のあるメールやラインのやり取り、録音や録画など)の有無を確認し、続いて相談者自身に事実確認を行い、場合によっては事情を把握する他の関係者にも確認をした上で、最終的にハラスメントの加害者(とされる者)に対して確認を行うことになる。その際に関係者の主張が一致しない場合もあるが、会社としては先入観を捨てて、中立的に対応し事実認定を行う必要がある。

- 行為者・相談者へのとるべき措置

事実関係の確認の結果、ハラスメントに該当する可能性がある言動が検出された場合には、会社として当該言動の評価を行う必要がある。特にパワハラについては、「業務上必要な指示・指導」との境界が曖昧な場合もあるため、パワハラに該当する(あるいはしない)とした過去の裁判例なども参照しつつ、適切な評価をしなければならない。

そして、会社としてハラスメントに該当すると認定した場合には、行為者(加害者)に対して、何らかの懲戒処分を行うことを検討することとなる。具体的には、会社の就業規則においてハラスメントが禁止されており、これに違反することによって懲戒処分となる旨の定めがあることを前提に、適切な処分を下す必要がある。懲戒処分には減給や降格、出勤停止などがあるが、今回の事案でどのような処分を下すかについては、同じく過去の裁判例や会社の同種事案における処分事例などとの比較で決める必要がある(特に、懲戒解雇は従業員に対する死刑宣告に等しく、相当慎重に判断を行う必要がある。)。

ハラスメントに該当するか否かや、ハラスメントに対する処分内容について行為者側に不服があれば、場合によっては行為者が会社を訴えるリスクもある。そのような場合にも訴訟に耐えられるように、事案に応じて、法律の専門家(主に弁護士)に相談するなどして、上記⑵や⑶を進めることが望ましい場合もある。

- 行為者・相談者へのフォロー

会社として一通りの調査及び行為者への処分を行った場合には、その概要について、行為者及び相談者にフィードバックすることとなる。

特に行動者については、一回の処分で完結するのではなく、継続的にフォローアップを行うことで、同様の事態を回避するように努める必要がある。また、相談者が行為者からの報復を恐れているような場合には、例えばどちらかの部署替えによって物理的な距離を取るなど、適切なフォローを行うことが求められる。

- 再発防止策の検討

会社としては、今回の事案を契機として、同種事案の再発防止策を検討すべきである。典型的な再発防止策としては、従業員に向けたハラスメントセミナーを実施することによる啓蒙活動であったり、今回の処分事案の公表(ただし、関係者のプライバシーには十分に配慮することが求められる。)などが考えられるが、会社の実情に照らして、効果的な防止策を検討する必要がある。