相続放棄は全員すべき?家族全員で放棄する手続き方法と注意点を徹底解説

親族が亡くなった後、借金や負債が多いと分かったとき、多くの方がこのような不安を抱きます。相続放棄は、マイナスの遺産を引き継がずに済む制度ですが、一人でも放棄手続きを忘れたり、手続きに誤りがあると、残った相続人がすべての責任を負うことになってしまいます。

さらに、全員が放棄しても「財産の管理義務」や「家の立退き問題」など、思わぬトラブルに発展するケースもあります。

この記事では、相続放棄を家族全員で行う場合の手続き方法や注意点、よくある落とし穴、そして他の選択肢との比較までを専門家の視点から詳しく解説します。

1、相続放棄を家族全員でするとどうなる?

相続放棄は、被相続人の借金や債務などのマイナス財産を引き継がないための有効な手段です。しかし、家族全員が相続放棄をする場合には、手続きの流れや注意点を正しく理解しておく必要があります。

この章では、家族全員が相続放棄をした場合に起こることと、その際に注意すべきポイントについて解説します。

(1)相続人全員が相続放棄すると最終的に財産は国庫に帰属する

①相続放棄をすると負債も資産も一切承継しないため借金を回避できる

相続放棄をすると、相続人としての地位が最初からなかったことになり、被相続人の借金や住宅ローン、税金の滞納といった「マイナスの財産」も一切引き継ぐことはありません。これにより、借金の返済義務を回避できます。

②相続人がいなくなると申立てにより「相続財産管理人」が選任される

法定相続人全員が相続放棄をした場合、相続人が不在の状態となります。このような場合、債権者などの利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、この相続財産清算人により、残された財産の管理・清算が行われることになります。

③相続財産は最終的に国のものとなる仕組み

相続財産清算人による手続きが終わった後、最終的に残った財産は「国庫に帰属」します。これは民法第959条に定められており、不動産や預貯金も含め、国の所有となります。

(2)全員の相続放棄には注意点や落とし穴がある

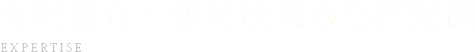

①相続人たる地位次の順位の相続人に移る可能性がある

第一順位の相続人である子どもなどや第二順位の相続人である父母など、同じ順位に属する相続人の全員が放棄すると、次の法定相続人に順番が移ります。そのため、家族全員が放棄したつもりでも、あまり交流のない被相続人の兄弟姉妹やおいめいに相続権が移る可能性があるのです。

②家族の一人が期限内に放棄しなければ承継されることもある

相続放棄には「自己のために相続が開始されたことを知ったときから3か月以内」という期限があります。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものとみなされます。そのため、仮に家族の中で1人でも放棄しなかった場合、その人だけが相続人として扱われ、被相続人が負担していたすべての借金等を負う可能性があるため注意が必要です。

③放棄した後も「管理義務」が発生する可能性がある

2023年4月の民法改正により、相続放棄後でも「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している人」には一定の管理義務が生じることが明文化されました(民法第940条)。たとえば、被相続人の家に住んでいる場合や、財産を預かっている場合などは、放棄してもその財産の管理責任から完全には解放されないことがあります。

2、相続放棄の手続き方法と必要書類

相続放棄は単なる「意思表示」だけでは成立せず、法的な手続きを踏む必要があります。特に家族全員で相続放棄を行う場合、それぞれが個別に手続きしなければならず、ミスがあると一部の人だけが相続人となってしまうリスクもあります。

ここでは、相続放棄の正しい手続きと、必要書類について詳しく解説します。

(1)家庭裁判所への申述が必須

相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。ただし、申述には期限や必要書類があるため、正確な対応が不可欠です。

①3か月以内に「相続放棄申述書」を提出する

相続放棄は、被相続人が亡くなり、「自己のために相続が開始されたことを知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼びます。子の期限に遅れると、放棄が認められないため、注意が必要です。

②必要書類は戸籍謄本や財産目録など

相続放棄の申述には、最低でも、以下の書類が必要になります。

- 相続放棄申述書(裁判所のフォーマットあり)

- 被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本

- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票

- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本

- 収入印紙(800円程度)および郵便切手(各裁判所指定)

相続放棄をする人の属性(子ども、父母、きょうだいのいずれか)によって、追加の書類が必要になりますし、裁判所によって求める書類が微妙に異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

③郵送でも申述は可能だがミスに注意

申述書や必要書類は、家庭裁判所へ郵送することも可能です。ただし、提出書類の不備や記入ミスがあると、補正のために再提出を求められる可能性もありますし、万一の郵便事故の場合には、期限を過ぎてしまう恐れもあるため、慎重な対応が求められます。

(2)弁護士に依頼することでリスクと手間を減らせる

相続放棄の手続きは、見た目以上に複雑で、法律的な判断も必要とされる場面があります。特に家族全員での相続放棄を進める際には、弁護士に依頼することで多くのメリットがあります。

①提出書類の整備・チェックを代行してもらえる

弁護士に依頼すれば、戸籍の収集や申述書の作成など、手間のかかる書類作成を任せることができます。記載ミスや不備を防ぐことができ、申述の却下リスクを大幅に減らせます。

②期限管理・家庭裁判所とのやり取りも任せられる

相続人が複数いる場合、熟慮期間内にすべての相続人が申述を完了しなければ意味がありません。弁護士は当該案件の熟慮期間を前提にしたスケジュール管理も行ってくれるため、うっかり期限を過ぎてしまうといったリスクも軽減されます。また、裁判所とのやり取りも代行してくれるため安心です。

③費用はかかるがトータルで得られる安心が大きい

弁護士費用は数万円〜十数万円程度かかる場合がありますが、相続放棄に失敗して多額の借金を背負ってしまうリスクを考えれば、非常に有効な「安心への投資」といえます。特に家族全員の手続きを同時に進める場合には、弁護士のサポートによって大きなトラブルを未然に防げます。

3、相続放棄でよくあるトラブルと回避策

相続放棄は、法的なルールに沿って進めればリスクを回避できる手続きですが、実際には思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。特に家族全員で放棄する場合、誰か一人の手続き漏れや認識違いが、大きな問題につながる可能性があります。

この章では、よくあるトラブル事例とその回避策を紹介します。

(1)一部の家族が手続きしなかった場合に要注意

家族全員が放棄するつもりであっても、法律に従い、家庭裁判所への手続を実施しなければ、法的には意味がなく、「実際に申述したかどうか」は極めて重要です。一人でも手続きを忘れたり、家庭裁判所への手続は必要ではないなどと誤解していた場合、その人がすべての負債を引き継ぐことになりかねません。

①手続きをしなかった者がすべての責任を負うことになる

相続放棄は、相続人それぞれが「個別に」行う必要があり、誰か一人が手続きしなかった場合、その人が単独で相続人となります。すると、被相続人の負債もその人だけが背負うことになり、大きな負担を負う可能性があります。

②相続放棄の「意向」ではなく「申述」が必要

「相続放棄するつもりだった」「話し合いでは放棄で一致していた」といった意向だけでは、法的効力はありません。正式な手続きである「家庭裁判所への申述」がなされていない限り、相続放棄とは認められない点に注意が必要です。

③期限を過ぎると放棄できない

相続放棄には「3か月以内」という厳格な期限があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものとみなされ、放棄することはできません。家族の中で1人でもこの期限を守れなかった場合、家族全員放棄するという希望が実現できないため、スケジュール管理が極めて重要です。

(2)住んでいる家が被相続人名義の場合は注意が必要

住んでいた物件が被相続人名義の場合、たとえ相続放棄をしても一定の義務や制約が残る場合があります。

①使用中の不動産には一時的な管理義務が発生

2023年の民法改正により、相続放棄後も「相続財産を現に占有している者」には、相続財産の管理義務が生じることが明確になりました。つまり、相続放棄してもその家に住み続けている場合は、破損や損壊を防ぐための管理責任を負うことになります。なお、管理責任については、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって管理すれば足りますので、一定程度の限定がなされています。

②不動産に住み続けられるとは限らない

不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産に居住していた者は、上述の保存義務を負いますが、その家に住み続けることができるとは限りません。相続放棄後、物件に対して利害関係を持つ人の請求により、相続財産清算人が選任されると、立退きを求められる可能性もあります。

③家財道具の処分にも慎重さが求められる

相続放棄後に被相続人の所有物を勝手に処分すると、「相続財産を処分した」ものとして、単純承認したとみなされ、相続放棄が無効となる可能性があります。特に家にある財産を整理・廃棄する際は、上述の管理義務を負っていることも踏まえて、弁護士など専門家に相談すると安心です。

4、相続放棄以外の選択肢も検討しよう

相続放棄は有効な手段の一つですが、すべてのケースにおいて最適とは限りません。

特に「資産も負債もよく分からない」「あとからプラスの財産が出てきたら損をするかも」といった不安がある場合には、「限定承認」という別の選択肢も視野に入れるべきです。また、相続税や財産調査のサポートを受けることで、より正確で損のない判断が可能になります。

(1)限定承認とは何か?

限定承認は、被相続人の遺産を「プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)を返済する」という制度です。相続放棄とは異なり、完全に相続を放棄するのではなく、損しない範囲で引き受けることが目的です。

①債務超過かどうかが不明なときに有効

被相続人に財産があるかどうか分からない場合、相続放棄してしまうと、後で相続財産がトータルでプラスであったことが判明したとしても、その財産を得ることはできません。一方で限定承認を選べば、万が一プラスの財産が多かった場合、その財産をもって借金を返済した上で、余った分を相続できます。

②相続放棄よりも手続きが複雑

限定承認は、相続放棄に比べて手続きが非常に複雑で、家庭裁判所への申述後も、「公告」や「債権者への弁済」などの手続きが必要になります。そのため、専門知識がないと誤った対応をしてしまい、トラブルに発展するリスクもあります。

③全員で行う必要があり、手続き漏れに注意

限定承認は、共同相続人全員が共同して行う必要があります。1人でも反対すると成立しないため、事前にしっかりと話し合いを行うこと、状況によっては弁護士などの専門家のサポートを得ることが重要になります。

(2)相続税や財産調査のサポートも視野に

相続放棄や限定承認を検討する際には、被相続人の財産状況をできる限り正確に把握することが重要です。財産調査や相続税対策を同時に進めることで、思わぬトラブルや損失を防ぐことができます。

①財産内容が不明な場合は専門家の調査を依頼

「通帳が見当たらない」「借金があるかどうか分からない」といった状況では、個人での調査は限界があります。弁護士や司法書士、税理士などの専門家に依頼することで、預貯金や不動産、借入金の状況を一定程度調査することができます。

②相続税の申告ミスも避けられる

相続放棄を選んだとしても、特定の財産を引き継ぐ場合には相続税の申告が必要になることがあります。知らずに申告を怠ると、延滞税や加算税が課せられるリスクもあるため、プロのサポートを受けながら進めるのが安心です。

③トータルでの「損しない相続」を実現する

相続の選択肢は「放棄する」「承認する」「限定承認する」と複数ありますが、重要なのは「感情」や「噂」ではなく、「事実」に基づいて判断することです。専門家のアドバイスを受けることで、借金を避けつつ、正当な遺産をしっかり受け取るという最適解を見つけることができます。

相続放棄に関するよくある質問

(1)相続放棄を全員がしたらどうなる?

同じ相続順位の相続人全員が相続放棄をすると、相続権は次の法定相続人へと移ります。たとえば、子ども全員が放棄すると、次に父母その次は兄弟姉妹が相続人になります。

最終的にすべての相続人が放棄した場合は、「相続人不存在」となり、利害関係人等の請求により家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。そして清算手続きが行われた後、残った財産は国庫に帰属します。

(2)相続放棄のデメリットは?

相続放棄には以下のようなデメリットがあります。

- 一度放棄すると撤回できない

- プラスの財産も含めて一切相続できなくなる

- 手続きに期限(3か月以内)があるため急な判断を迫られる

- 相続放棄後も財産を占有していた場合は「管理義務」が残る

(3)相続放棄後にしてはいけないことは?

相続放棄をした後でも、以下のような行動をとると「単純承認」(=放棄を無効とみなされる)と判断されるおそれがあります。

- 被相続人の財産を勝手に売却・処分する

- 財産を使用して賃貸収入を得る

- 被相続人の借金を一部でも返済する

- 住んでいた家の設備や遺品を廃棄する

これらの行動は、相続を承認したとみなされるリスクがあるため、相続放棄をした後は一切の財産に手をつけないことが原則です。対応に悩まれた場合は、専門家に相談すると安心です。

相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ

当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。

熟慮期間を経過していたり、他の事務所で難しいと言われたりした場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。

必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。

費用につきましては、全ての実費込みで、お一人当たり一律6万6000円(税込み)です。追加費用は頂きませんので、安心してご依頼頂けます。

相続放棄は是非、賢誠総合法律事務所にご相談ください。

まとめ

相続放棄は、被相続人の借金やトラブルから自分の身を守るために非常に有効な方法ですが、「家族全員で放棄する」という場面では特に慎重な判断と正確な手続きが求められます。

家族のうち一人でも放棄手続きが完了していなければ、その人がすべての財産と負債を承継するリスクがあります。また、相続放棄をした後でも、一定の管理義務が発生する可能性もあります。

正確な財産の把握や相続税の対策を含めて納得のいく相続を実現するため、弁護士など専門家のサポートを受けながら進めましょう。

2025.05.12野田俊之