兄弟姉妹の相続放棄は可能?手続き方法や注意点をケース別に徹底解説

相続放棄は借金などマイナスの遺産を避けるために有効な手段ですが、相続放棄によって他の相続人に影響が及ぶケースが多くあります。

特に被相続人に子がいなかったり、子が既に相続放棄をしたケースでは、相続人の地位が兄弟姉妹にまで移転する結果、複雑な展開になることも少なくありません。

ここでは、兄弟姉妹の相続放棄に関する注意点を、実際に起こりやすい事例とともにわかりやすく解説します。事前にリスクや影響を理解しておくことで、後悔のない選択につながるでしょう。

1、兄弟姉妹が相続人となり、相続放棄を検討するケース

相続が発生した際、配偶者や子どもなど、法律で定められた「法定相続人」が相続人となります。被相続人やその遺族の状況によっては、兄弟姉妹が相続人となるケースもあります。

以下に、兄弟姉妹が相続人となる代表的なパターンをご紹介します。

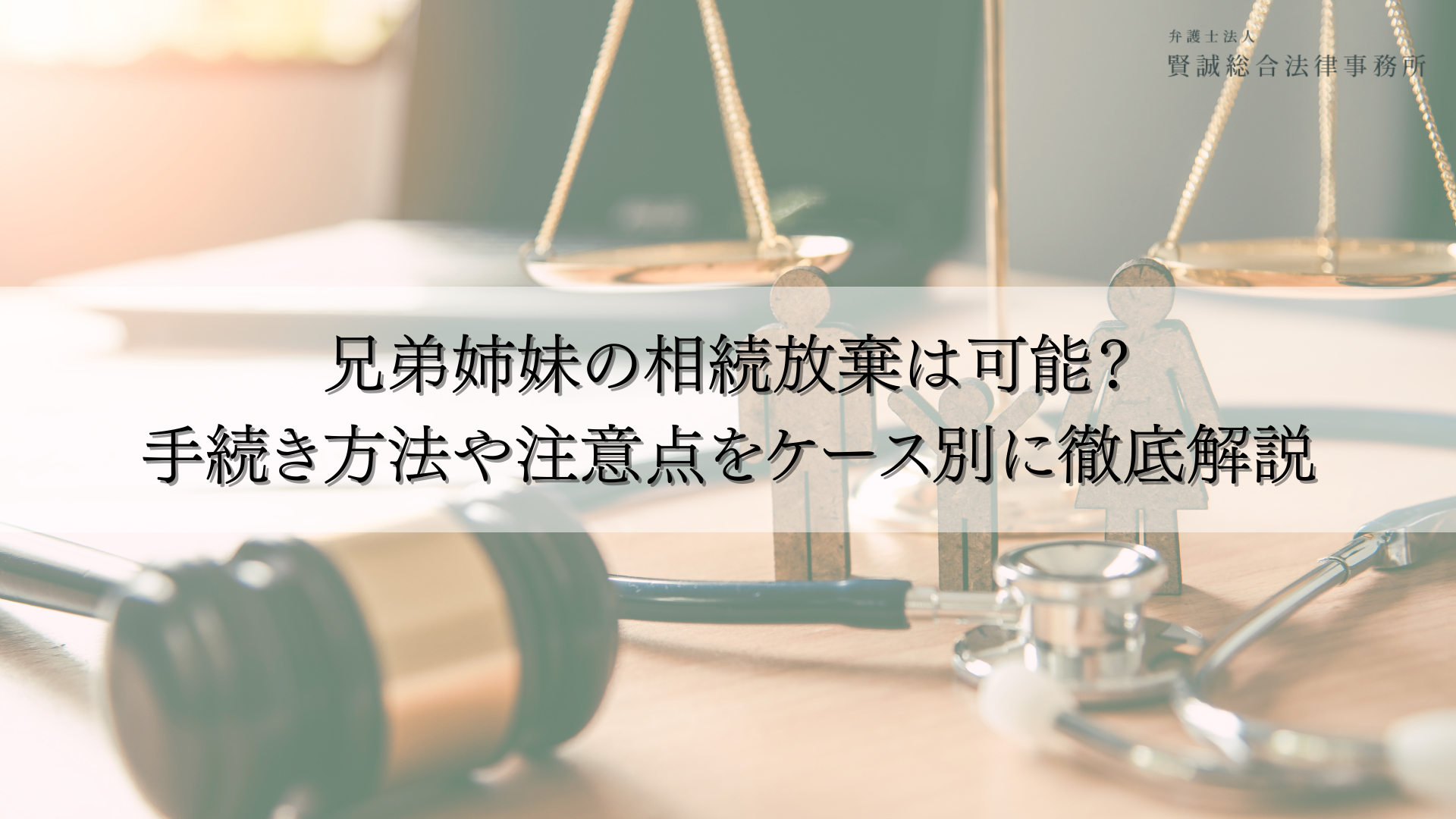

(1)兄弟姉妹は「第3順位の相続人」

相続人の順位は、以下の通り法律で定められています。

- 第1順位:子(または代襲相続人)

- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)

- 第3順位:兄弟姉妹

被相続人(亡くなった方)に配偶者がいれば常に相続人となりますが、その他の相続人はこの順位に従って決まります。

したがって、子どもも両親もいない場合あるいは相続放棄をした場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

(2)兄弟姉妹が相続人となる主なケース

① 被相続人に子どもも両親もいない場合

例えば、兄が独身で子どももおらず、すでに両親も亡くなっていた場合、その兄弟姉妹が法定相続人となります。

② 被相続人の子や両親が相続放棄した場合

被相続人に子や両親がいても、それらの相続人が全員「相続放棄」を行った場合、次順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。そのため、子や両親がいる場合でも、兄弟姉妹が相続人になるケースも少なくありません。

(3)兄弟姉妹が相続人になる際の注意点

① 異母兄弟・異父兄弟にも相続権がある

被相続人と血のつながりがある兄弟姉妹であれば、父母が異なっていても相続権があります。そのため、被相続人の両親の一方が再婚していた場合など、被相続人の死亡後、相続人調査をした結果、自分が知らない兄弟姉妹がいることが判明するというケースも少なくありません。

なお、異母兄弟・異父兄弟の法定相続分は、実子(両親を同じくする兄弟)と比べて半分となります。

②甥・姪には原則相続権はない

上述の通り、一定の場合には兄弟姉妹が相続人になりますが、原則として、その子(甥・姪)には相続権はありません。

ただし、例外的に、被相続人の死亡時に被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、代襲相続により、その子(甥・姪)が相続人になります(ちなみに、兄弟姉妹については、再代襲が認められていないため、被相続人の死亡時に甥・姪も亡くなっていた場合でも、甥・姪の子は相続人になりません)。

代襲相続について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

https://kensei-law.jp/houki/expertise/single.php?post_id=6555

③ 相続放棄は単独で可能

相続放棄は、相続人それぞれが個別に判断・手続きするものです。つまり、他の相続人がどうするかに関係なく、単独で相続放棄することが可能です。

例えば、相続人が兄弟3人の場合に、1人だけが相続放棄をして、残る2人が相続をするということも可能です。なお、相続人の一部だけが放棄した場合、残る相続人間で相続分を等分で分けあう(先の例でいえば、残った2人が2分の1ずつ相続する)ことになります。

2、兄弟姉妹の相続放棄で知っておくべき手続き方法

兄弟姉妹が相続人となった場合、「負債を相続したくない」「相続トラブルに巻き込まれたくない」といった理由から、相続放棄を選択することがあります。

ただし、相続放棄には厳格な期限とルールがあるため、正確な知識と準備が必要です。

以下では、手続きの基本ルールから具体的な書類、家庭裁判所での申述方法まで、順を追って詳しく解説します。

(1)相続放棄の基本ルールと期限

①3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする

相続放棄は、「自己のために相続が開始されたことを知った日」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります(民法第915条)。

この「知った日」とは、通常、「被相続人が亡くなったことを知った日」のことをいいます。

ただし、子や両親が相続放棄をした結果、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、「これらの者が相続放棄をしたことを知った日」が上記の期間の起算点となります。

②期限を過ぎたら相続放棄はできない

この3ヶ月という期間(熟慮期間と言います。)を過ぎてしまうと、相続放棄は認められません。

そのため、相続が発生したらすぐに専門家に相談すると安心でしょう。

(2)相続放棄する際の必要書類

相続放棄を申述するには、以下の書類が必要です。家庭裁判所に提出し、書類に不備があると差し戻され、再提出を求められることがあります。

①必要な書類一覧

- 相続放棄申述書

- 被相続人の除籍謄本

※兄弟姉妹による相続放棄の場合、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本など通常よりも多くの戸籍関係資料の取得が必要になるため、ご注意ください。 - 放棄する人の戸籍謄本

- 収入印紙(800円)

- 郵送用切手(各家庭裁判所で異なる)

②補足ポイント

- 戸籍は本籍地の市区町村役場で取得可能です(郵送申請も可)

- 複数人が相続放棄する場合は、それぞれが個別に申述する必要があります

- 被相続人の死亡届が出されていない場合、戸籍が取得できないことがあるため注意が必要です

(3)家庭裁判所での申述方法と手続きの流れ

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。以下の流れで進めるのが一般的です。

①手続きの流れ

- 必要書類をすべて揃える

- 家庭裁判所に申述書と必要書類を郵送または窓口提出

- 家庭裁判所から「照会書」が届く(約1週間後)

- 照会書に記入して返送(意思確認)

- 相続放棄が認められると「受理通知書」が届く

この一連の手続きには、通常2週間〜1ヶ月程度かかります。

②手続きの所要時間と注意点

- 書類の不備があると、家庭裁判所から差し戻しが入り、再提出・申述受理までの時間ロスが発生します(不備の程度によっては、期限に間に合わないという可能性も否定できません)

- 心配な場合は、弁護士など専門家に相談するのがおすすめです

3、相続放棄にかかる費用と負担

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して個人で行うこともできますが、書類の準備や申述内容の確認には手間や不安も伴います。他方で、専門家に依頼する場合には一定の費用がかかります。

この章では、相続放棄にかかる費用の内訳と、コストを抑えるためのポイント、兄弟姉妹でまとめて放棄する際のメリットについて詳しく解説します。

(1)自分で手続きを行う場合は5,000円~1万円程度

相続放棄の申述は、家庭裁判所に対して行います。申述に必要な費用は以下の通りです。

- 収入印紙代:800円

- 郵送代(書類返送用封筒含む):1,000円程度

- 戸籍謄本・除籍謄本取得費用:3,000~5,000円

これらの費用は、1人分の申述にかかる最低限の実費の目安です。複数人が相続放棄を行う場合は、人数分の手数料と切手が必要になります。

(2)弁護士に依頼する場合は5万円〜15万円程度

相続放棄に不安がある場合や、相続財産・負債の状況が複雑な場合には、弁護士への依頼を検討しましょう。弁護士費用の相場は5万円〜15万円前後です。

また、兄弟姉妹など複数人がまとめて依頼する場合には割引が適用されることもあり、1人あたりの費用が軽減される可能性があります。

4、兄弟姉妹の相続放棄で注意すべきポイント

(1)一部の兄弟姉妹のみが債務を負うことになる可能性もある

相続放棄は、あくまで個人ごとの意思表示ですので、兄弟姉妹のうち一人が、単独で相続放棄をすることは可能であり、兄弟姉妹そろって相続放棄をしなければならないわけではありません。

そのため、兄弟姉妹のうち一部の者だけ相続放棄をしていないという事態も起こり得ますが、このような場合、その者だけが被相続人の債務の支払いを求められる可能性もあり、後々、兄弟姉妹間でトラブルになる可能性も否定できません。

したがって、例えば、兄弟姉妹の一部のみが負債の存在を知っている場合などには、他の兄弟姉妹と足並みをそろえて、兄弟姉妹全員が相続放棄をするように対応するのがよいと言えるでしょう。

また、兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合、できるだけ足並みをそろえて相続放棄を進めることには、次のようなメリットもあります。

■ 提出書類の準備の手間が軽減できる

複数人で同時に相続放棄を行う場合、戸籍や除籍謄本など一部の書類をまとめて提出することができ、重複して戸籍謄本等を取得・提出する必要がなく、手間やコストを抑えられる可能性があります。

■ 弁護士に依頼する際のコスト削減ができる

複数名で一括して依頼する場合、弁護士費用の総額が割引されたり、1人あたりの費用負担が軽減されたりするケースもあります。事務手続きも弁護士を介して一括で対応してもらえるため、進行管理もスムーズです。

(2)甥や姪が相続人になるケースもある

兄弟姉妹が相続人となる場合、被相続人の死亡時に兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合は、その子どもである甥や姪が「代襲相続人」となります。

そのため、兄弟姉妹揃って相続放棄をする場合には、甥や姪が相続人になっていないか確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

(1)兄弟全員で同時に相続放棄できますか?

可能です。同じタイミングで準備すれば、戸籍謄本等をまとめて提出することができ、手続きがスムーズに進めやすくなります。ただし、相続放棄の申述それ自体は各相続人が個別に家庭裁判所に対して行う必要があります。

(2)兄弟が相続放棄した場合、相続人はどうなるの?

兄弟姉妹は第3順位の相続人とされていますので、すべての兄弟姉妹が相続放棄をすると、相続人が一人もいない状態となります。そのため、相続財産は、最終的には国へ帰属することになります。

(3)兄弟の相続を放棄するデメリットは?

相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産もすべて受け取れなくなります。

また、一部の兄弟姉妹だけ相続放棄をすると、相続人の負債の取扱いに関して、トラブルになる可能性もあります。

相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ

当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。

被相続人の死亡から3カ月を経過していたり、他の事務所で難しいと言われたりした場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。

必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。

費用につきましては、全ての実費込みで、お一人当たり一律6万6000円(税込み)です。追加費用は頂きませんので、安心してご依頼頂けます。

相続放棄は是非、賢誠総合法律事務所にご相談ください。

まとめ

兄弟姉妹が相続人となるケースは、被相続人に配偶者や子ども、親がいないときに発生します。そして、相続放棄には「3ヶ月以内の期限」があること、そして一度放棄すれば撤回できないという大きな注意点があります。

手続き自体は家庭裁判所で行うことができ、必要書類や費用もそこまで高額ではありませんが、判断や手続きを誤ると借金を背負うリスクがあります。資産・借金の状況が不明確な場合は、早めに専門家に相談することが大切です。

2025.04.21野田俊之