田舎の空き家や山林を相続放棄する方法と注意点|弁護士が詳しく解説

相続放棄の悩み

実績豊富な専門弁護士に

お任せしませんか?

- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し

- 解決実績 2,500 件以上

-

全国対応

来所不要

田舎にある実家や土地を相続したけれど、使う予定もないし管理が大変…」

そんなお悩みをお持ちの方は少なくありません。特に空き家や山林など、遠方にある不動産は固定資産税や草刈り、老朽化への対応など時間とお金の負担が重くのしかかります。

そこで注目されているのが「相続放棄」という選択肢です。しかし、「相続放棄って全部放棄するの?」「放棄しても責任が残るって本当?」「他に手放す方法はないの?」といった疑問や不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、田舎の家や土地を相続放棄する際の注意点や判断基準、放棄以外の処分方法までを弁護士監修のもとでわかりやすく解説します。

1、相続放棄は田舎の家にも適用できる

(1)田舎の空き家や山林も法律上は他の財産と同じ「相続財産」

相続は、被相続人(亡くなった人)の財産を法律に基づいて引き継ぐ行為であり、都市部にあるマンションや預金だけでなく、田舎にある家屋、農地、山林といった不動産もすべて「相続財産」に含まれます。

つまり、法律上は、「田舎だから放棄できない」「価値がないから対象外」というわけではなく、田舎にある不動産も他の財産と同様に、相続放棄が可能です。

特に地方にある実家や農地、山林などは、現代のライフスタイルに合わず「使わない・売れない・管理に困る」といった悩みを抱えるケースが多く、こうした場合相続放棄という選択肢が有力になってきます。

(2)相続放棄によって、固定資産税や管理義務を免れることが可能

田舎の家や土地を相続すると、毎年の固定資産税や管理コストが発生します。

たとえば、以下のようなケースがよく見られます。

- 空き家になった実家の屋根や壁が崩れかけており、修繕が必要

- 雑草や竹林の手入れに年2〜3回の訪問が必要

- 火災・不法投棄・近隣トラブルのリスクが年々高まっている

こうした問題は、相続放棄をすれば法的な義務が原則として発生しなくなり、時間的・金銭的な負担を避けることが可能になります。

ただし、後述するように、相続放棄しても「現に占有している場合」には管理義務が残るといった例外があるため、慎重な判断と早めの対応が必要です。

(3)放棄できないと誤解されやすい「入会地(いりあいち)」や「共有地」もケースによって放棄可能

入会地(いりあいち)とは、特定の地域の住民で共同管理されてきた山林や原野などの土地を指し、特に農村や中山間地域に多く見られます。また、共有名義の土地・家屋も、親族間で分割できずに放置されがちな不動産の代表例です。

これらの土地について、以下のような誤解が多くあります。

- 「地域との関係があるから相続放棄できないのでは?」

- 「共有名義だから、相続放棄しても権利が残るのでは?」

実際には、入会権や共有名義の持分も、相続財産として扱われるため相続放棄の対象になります。ただし、以下のような注意点があるため、専門家の関与が不可欠です。

- 入会地には「地域の慣習」による制限が存在する場合がある

- 共有地は他の共有者との利害関係が複雑化しやすい

- 登記されていない慣習的利用権が存在する場合、判断が難しい

相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?

初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。

- 借金・滞納の請求が届いている/連絡を止めたい

- 3か月の期限が迫っている/過ぎてしまったかもしれない

- 書類作成や戸籍収集など手続きが不安・時間がない

- 家族全員で放棄したい/次順位の相続人への波及が心配

このようなお困りごとは、相続放棄に強い弁護士におまかせください。

2、田舎の家を相続放棄するメリットとデメリット

(1)【メリット】維持費や税金の負担から解放される

①空き家の火災・倒壊・草刈りなど、管理責任からも解放される可能性がある

地方の空き家は、管理の手間や費用が都会の比ではありません。例として以下が挙げられます。

- 毎年の固定資産税(住宅用地の軽減があっても負担はゼロではない)

- 台風や積雪での倒壊リスクに備えた修繕

- 近隣住民との関係維持(草刈りの苦情、境界トラブルなど)

相続をした場合、これらの責任を法的に引き継ぐことになりますが、相続放棄を選べばこれらから解放される可能性があります。

また、2023年民法改正以降は、相続放棄しても「現に占有している場合」には管理義務が残ることがありますが、居住もしておらず何ら手を付けていない不動産なら、完全に手放せる可能性が高いといえます。

結果的に、「将来的な火災事故」や「近隣からの損害賠償請求」といった重大なリスクも回避できます。

(2)【デメリット】他の財産も放棄しなければならないリスクがある

①田舎の家だけの「部分放棄」は不可。現金や預金も放棄対象になる

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の全財産を「最初から相続人ではなかった」ものとして扱う制度です。よって、一部の財産だけを選んで放棄することは法律上認められていません。

たとえば、次のような財産がある場合でも、相続放棄をすればすべての相続権を失います。

- 現金・預貯金

- 上場株式や投資信託

- 貴金属・骨董品・車両などの動産

そのため、田舎の家を放棄したい一方で他の財産を残したい場合は、相続全体を見て慎重に判断する必要があります。

②相続放棄後のトラブルを防ぐには、事前に財産調査が必要

実際の相続手続きでは、思わぬ財産や債務が見つかることがあります。例として以下のようなものが挙げられます。

- 名義変更されていない預金口座や生命保険金

- 個人間の借金(借用書はなくても口約束で成立している場合も)

- 利用価値のある農地や山林(資材置き場や太陽光用地など)

こうした事実を知らずに相続放棄を選んでしまうと、「本当は得られるはずだった財産」を自ら放棄してしまうことになります。

そのため、放棄の前に家計簿・通帳・登記簿謄本・契約書などの情報を収集し、全体像を把握することが不可欠です。必要に応じて弁護士・司法書士に調査を依頼するのも有効です。

3、田舎の家を相続放棄する場合の注意点

(1)「現に占有している」者は空き家の保存義務が残る

2023年4月の民法改正によって、相続放棄をした人でも「現にその家を占有している場合」は、管理・保存義務を負うことになりました。

- 被相続人が亡くなった後も家に住み続けている

- 空き家を利用している(物置、作業場、セカンドハウスなど)

このように、「実際にその物件を使っている」状態だと、相続放棄しても法律上の管理責任からは逃れられない可能性があります。

そのため、こうした状態で相続放棄をしたい場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。

相続財産清算人が選任されるた場合、相続財産清算人に引継ぎを行えば、以後は相続財産清算人が財産を管理・処分する法的権限を持つため、相続放棄をした元相続人は法的責任から解放されます。

(2)相続放棄は3ヶ月以内に行う

相続放棄には明確な期限があります。民法では「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

熟慮期間の開始日

熟慮期間の起算日となる「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈はケースバイケースですが、例えば以下の通り考えることができます。

- 葬儀の連絡があった → 連絡を受けた日から3ヶ月

- 遺産分割協議書が届いた → 内容を把握した日から3ヶ月

- 固定資産税の請求書が届いた → 請求書を認識した日から3ヶ月

※いずれの場合も、被相続人が死亡したことを知らなかったことが前提になります。

この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、「単純承認(すべてを相続)」扱いとなります。

しかも、いったん相続すると、不動産だけでなく以下のものまで背負うリスクがあります。

- 故人の借金やローン

- 滞納税金・介護保険料・固定資産税

- 賃貸契約などの債務

放棄を検討している方は、「相続開始を知った日」を明確にし、その日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出することが絶対条件です。

(3)ほかの相続人に相続放棄したことを伝える

相続放棄は、個人単位の手続きですが、他の相続人への影響が大きいため注意が必要です。

たとえば、3人兄弟のうち1人が相続放棄をすると、残りの2人が法定相続分を増やして相続することになります。それが不動産なら、名義変更や維持費の負担も増えることになります。

また、場合によっては以下のようなトラブルにも発展する可能性もあるでしょう。

- 放棄したことを他の相続人に知らせず、後からトラブルになる

- 放棄後、住民や自治体からの問い合わせが来る

そのため、相続放棄をしたら速やかに他の相続人や、市役所や把握している債権者等の関係者にその旨を伝えておくことが重要です。

4、田舎の家を相続する場合の注意点

(1)相続登記をしないと10万円以下の過料がある

①2024年4月開始の相続登記義務化でペナルティが明確化

これまで相続による所有権移転登記(相続登記)は「義務ではない」状態でしたが、2024年4月からは義務化されました。

具体的には以下のような規定が設けられています。

- 相続を知ってから3年以内に相続登記を行う必要がある

- 登記を怠ると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性がある

これは、所有者不明土地問題が深刻化したことを背景とした法改正で、田舎の不動産も対象です。

相続する場合、相続登記をしていない=法的に所有者不明の土地となるため、事実上、売却も貸出もできませんので、この観点からも、直ちに登記手続を取る必要があります。

②所有者がわからない土地が増えることの問題点

現在、所有者不明土地は全国で九州本島の面積を超えるといわれるほどの社会問題になっています。

放置された田舎の不動産には以下のような問題点があります。

- 誰も管理しないために荒廃し、近隣に被害を与える

- 公共事業や防災計画の妨げになる

- 将来の売却や再開発が不可能になる

上記の通り冬期義務があることはもちろん、「登記していない土地は売ることも貸すこともできない」以上、相続すると決めた場合は、すぐに登記をすることをおすすめします。。

(2)定期的に訪問管理をする必要がある

①放置すると近隣からの苦情や行政指導の対象になる

田舎の空き家を相続したあと、現地に頻繁に行けないという方は多いですが、放置していると以下のようなトラブルが起きやすくなります。

- 雑草が伸びて道路や隣地を覆う(通行妨害・景観悪化)

- シロアリや害虫の発生(近隣住宅への被害)

- 屋根や壁の崩落、不法投棄、放火などのリスク

- 「特定空家等」に指定され、行政から指導・命令・代執行の対象になる

最悪の場合、行政が強制的に解体し、その費用を請求されることもあります。

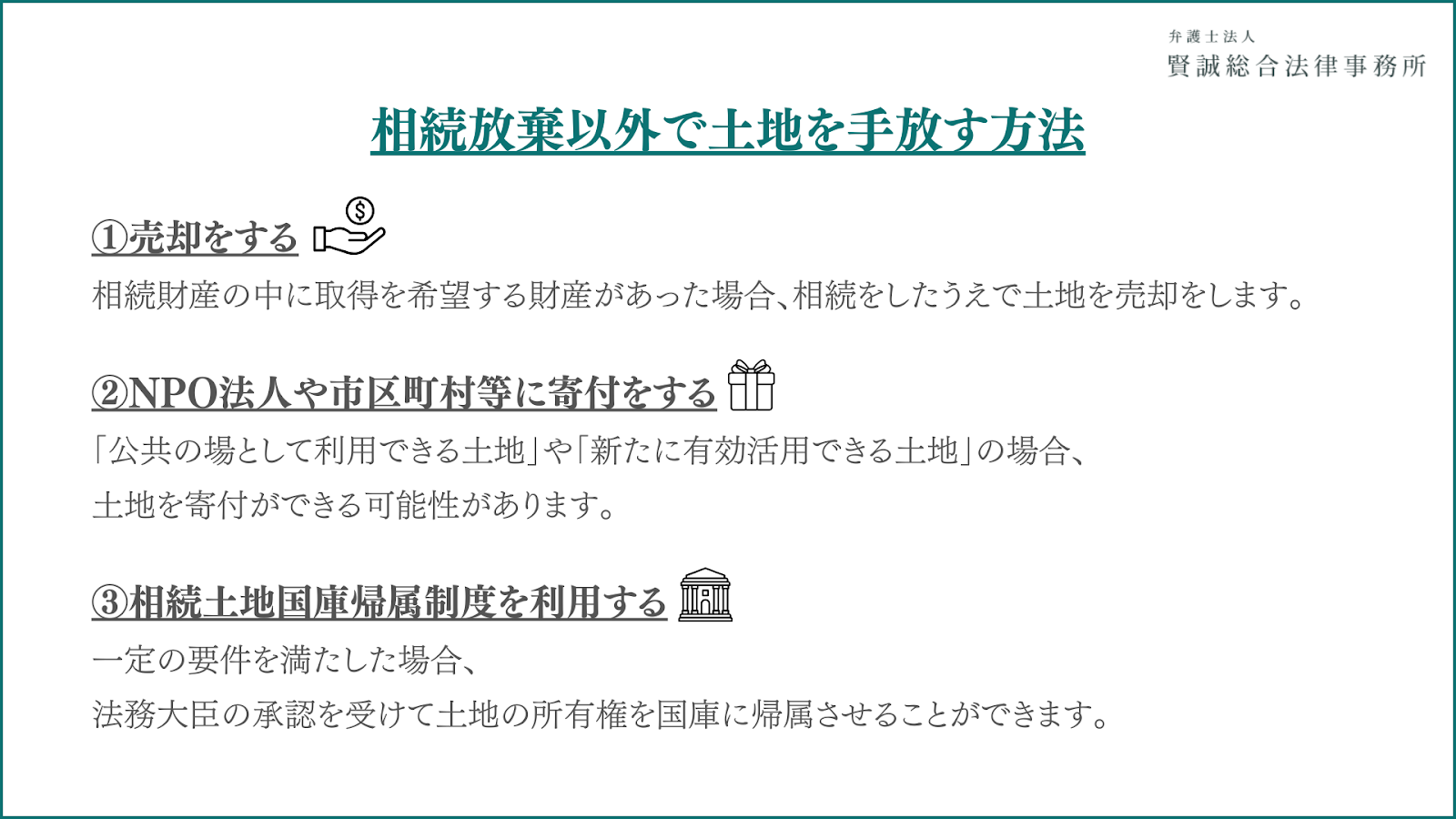

5、相続放棄以外で田舎の家を手放すための方法

相続放棄は、財産全体を放棄しなければならないため、他に価値ある財産がある場合は難しい選択です。ここでは田舎の家だけを手放したい人向けに、相続放棄以外の対処法を紹介します。

(1)売却をする

不動産の売却といえば、地元の不動産会社への仲介依頼が一般的ですが、田舎の空き家は流通しにくいため、従来の方法では売れないことが多いです。

そこで活用したいのが以下のサービスです。

- 空き家再生に特化した業者:老朽化物件の買取や改装後の再販売を手がける業者

- 古民家買取専門会社:古材や雰囲気を生かした再利用を目的とする買い手が増加中

- 全国展開の空き家専門マッチングサービス:近年、空き家バンクと民間企業の連携も進んでいる

地域によっては「空き家活用の補助金制度」や「改修費用負担サービス」もあり、売却の成功率が上がるケースもあります。

(2)地方自治体・NPO団体などに寄付をする

「使わない家なら、寄付して有効活用してもらえば…」という声は多いですが、実際に寄付を受けてくれる団体・自治体はごく限られています。

なぜなら以下のような理由があるからです。

- 老朽化・修繕費用の負担が大きい

- 解体・登記・税金などの名義人責任が伴う

- 法的に管理義務が発生するため、受入れ側のリスクが高い

それでも受け入れが検討される例は、次のような条件です。

- 公共施設や地域活性に転用できる立地

- 活動拠点を探しているNPO・福祉法人がある

- 地域の空き家活用モデル事業の対象になっている

寄付を検討したい場合は、事前に自治体や地域団体に相談し、使途・条件・契約形態を確認する必要があります。

(3)相続土地国庫帰属制度を利用する

2023年4月に開始された「相続土地国庫帰属制度」は、相続した不要な土地を国に引き渡すことができる新制度です。

対象となるのは、「建物のない土地(更地)」などの一定の条件を満たす土地に限られます。申請が認められると、管理費用の一部の負担を求められるものの、それ以外の管理責任や固定資産税などの負担から解放されます。

メリット

- 管理困難な山林や雑種地を合法的に処分できる

- 将来にわたる子や孫への負担を防げる

制度の利用には、以下の要件や注意点があり、失敗すると申請が却下されます。

| 要件 | 内容 |

| 建物の有無 | 建物付きの土地は対象外(解体が必要) |

| 境界問題 | 境界未確定があると不可 |

| 通路等の機能 | 他人のための通行や水利機能があると不可 |

| 拒否される例 | 土壌汚染、産廃残置のある土地など |

さらに、申請には以下の費用と期間がかかります。

- 申請手数料:1筆あたり14,000円

- 負担金(実質の引き取り費):20万円前後〜場合により変動

- 審査期間:半年〜1年以上かかることも

事前に法務局で相談し、書類・測量図・境界確認などを準備しないと高確率で却下されます。この制度は“誰でも簡単に使える”わけではなく、準備と専門家のサポートが成功の鍵です。

相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?

初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。

土地の相続放棄に関するQ&A

(1)田舎の家を相続放棄するか決める基準は?

費用がかかる一方で使う予定がなく、近隣との関係が悪化しそうな場合は、放棄が現実的な選択肢です。費用対効果・将来の活用性・地域との関係の3点を総合的に判断しましょう。

(2)田舎の家の保存義務を怠った場合はどうなる?

行政代執行で強制解体されたり、近隣に損害が出れば賠償請求されることもあります。相続放棄しても、管理していないと責任を問われる場合があることに注意してください。

(3)相続人全員が相続放棄をした場合、空き家はどうなる?

相続人全員が相続放棄をすると、相続人が誰もいない状態になります。その後、利害関係人等による申立てにより、「相続財産管理人」が選任され、最終的には国のものになります。

相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ

当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。

熟慮期間を経過していたり、他の事務所で難しいと言われたりした場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。

必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。

費用につきましては、全ての実費込みで、お一人当たり一律6万6000円(税込み)です。追加費用は頂きませんので、安心してご依頼頂けます。

相続放棄は是非、賢誠総合法律事務所にご相談ください。

まとめ

田舎の空き家や土地を相続すると、固定資産税や管理の手間、近隣とのトラブルなど、思わぬ負担がのしかかります。相続放棄はこれらのリスクから解放される有効な手段ですが、「財産全体を放棄する」という重大な決断でもあります。

また、放棄以外にも「売却」「寄付」「国庫帰属制度」といった選択肢があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

「どうすれば最も損なく、安全に、田舎の不動産を処理できるか」を判断するには、自分ひとりではなく、相続と不動産に詳しい専門家と一緒に考えるのが確実です。

後悔のない選択をするために、ぜひお気軽にご相談ください。

2025.07.16野田俊之

相続放棄の悩み

実績豊富な専門弁護士に

お任せしませんか?

- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し

- 解決実績 2,500 件以上

-

全国対応

来所不要