相続放棄の熟慮期間とは?熟慮期間内に判断が難しい場合の対処法や手続き方法も

相続放棄の悩み

実績豊富な専門弁護士に

お任せしませんか?

- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し

- 解決実績 2,500 件以上

-

全国対応

来所不要

相続放棄を検討している場合、相続放棄の熟慮期間をしっかりと把握しておくことが必要です。

今回の記事では、以下について弁護士がわかりやすく解説します。

・相続放棄の熟慮期間とは

・事前に熟慮期間を伸長(延長)できるケース

・相続放棄する際の注意点

・相続放棄の上申書(事情説明書)について

相続放棄の期間について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

「相続放棄の期間とは?期間を過ぎた場合の対処法・手続き方法はある?」

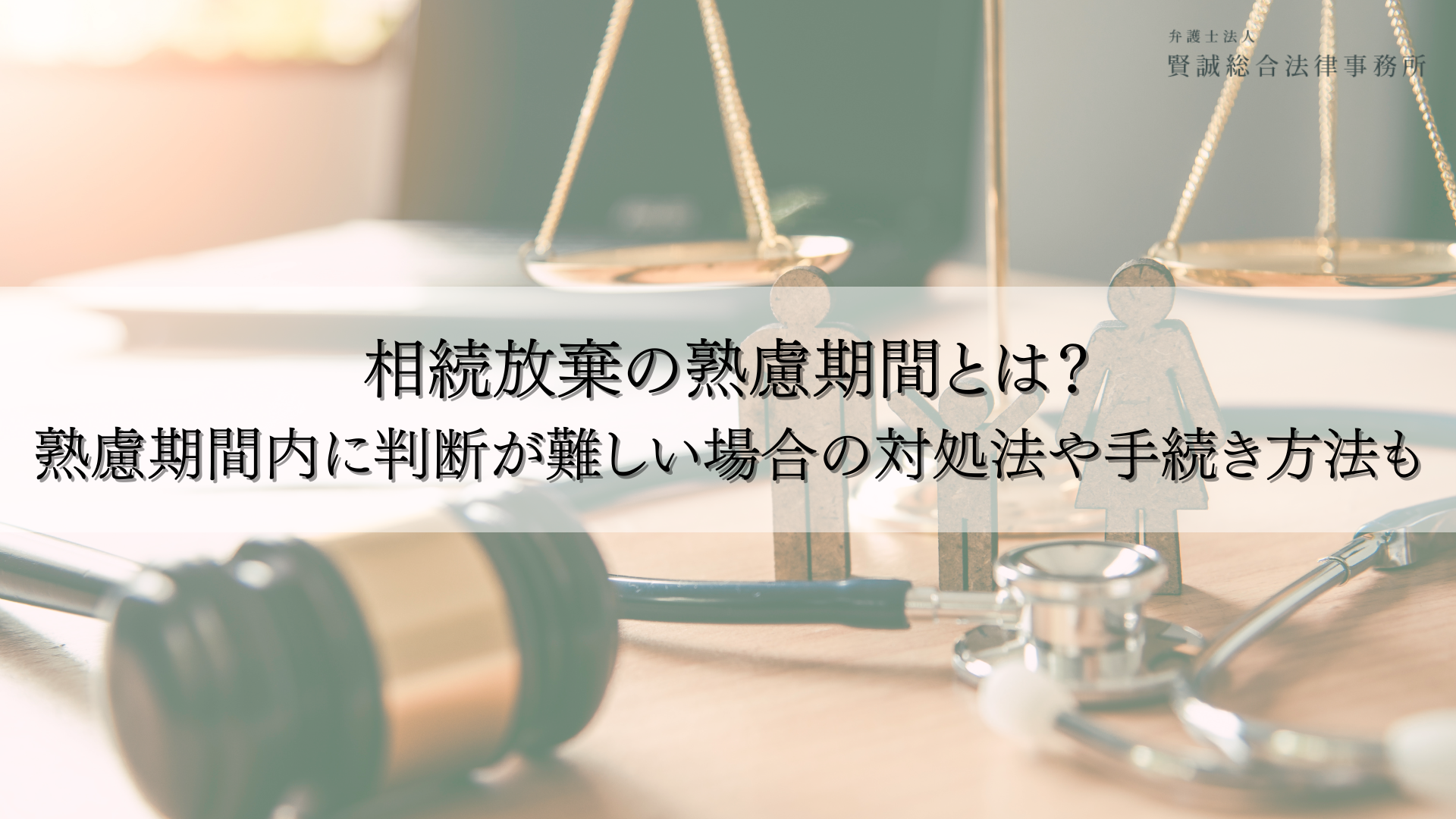

1、相続放棄の熟慮期間とは?定義と開始時期について

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行わなければなりません。この期間のことを「熟慮期間」と呼びます。

(1)相続放棄の期間は「相続開始を知ってから3ヶ月」

相続放棄は、原則として、当該相続人自身が相続開始を知ってから3カ月以内に行う必要があり、この期間は一般的に「熟慮期間」とよばれています。

民法第915条第1項本文では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。

当該相続人がそもそも被相続人の死亡の事実を知らなかった場合や、先順位の相続人全員が相続放棄をしたために自分が相続人となっている事実を知らなかった場合など、「自己のために相続の開始があったこと」を知らなかった際は、熟慮期間は開始しません。相続開始の事実を知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きをとればよいということになります。

また、形式的に熟慮期間を経過している場合でも、事情によっては相続放棄が認められる場合もあります。

(2)3カ月は「手続き完了期限」ではなく「申述期限」

上記熟慮期間3カ月は「手続き完了期限」ではなく「申述期限」です。

相続放棄は、相続人が上記3カ月の間に家庭裁判所に対して相続放棄の手続き(相続放棄申述受理申立)を行えばよく、申立後に、家庭裁判所の方で審理や事務処理等で時間を要しても、その期間は熟慮期間には含まれません。

つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述受理申立さえ行えば、その後、家庭裁判所の審理を経て相続放棄申述受理の審判がなされ、最終的に手続きが完了するまでに3か月以上の期間がかかったとしても熟慮期間との関係では問題ありません。

相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?

初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。

- 借金・滞納の請求が届いている/連絡を止めたい

- 3か月の期限が迫っている/過ぎてしまったかもしれない

- 書類作成や戸籍収集など手続きが不安・時間がない

- 家族全員で放棄したい/次順位の相続人への波及が心配

このようなお困りごとは、相続放棄に強い弁護士におまかせください。

2、事前に熟慮期間を伸長(延長)できるケース

(1)3か月以内に相続放棄するかどうかの判断ができない場合

被相続人と相続人との関係が疎遠であった場合や、相続財産が複雑多大で各地に分散している場合など、相続人が相続財産の調査に時間を要し、3カ月間の熟慮期間内では単純承認するか、相続放棄あるいは限定承認をするかについて判断することが困難な場合には、利害関係人(当該相続人の他、共同相続人、受遺者等)または検察官の請求によって、家庭裁判所はその熟慮期間を伸長することができます。

民法第915条第1項但し書きは「ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」と定めており、同条2項では「相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。」と定めていますので、家庭裁判所の判断により、相続財産の調査のために合理的に必要とみられる期間については熟慮期間の伸長が認められます。

この熟慮期間の伸長の申立ては、熟慮期間内にしなければなりません。

伸長できる期間の長さや回数について特に制限はなく、家庭裁判所は一切の事情を考慮してその裁量において定めます。

(2)熟慮期間の伸長の申立て方法

熟慮期間の伸長の申立ては、熟慮期間の伸長審判申立書に必要な戸籍類を添付し、定められた印紙や郵便切手とともに管轄の家庭裁判所に提出して行います。

3、単純承認をすると相続放棄ができなくなるため注意が必要

単純承認をすると、原則として相続放棄はできなくなります。

単純承認とは、被相続人の権利義務を全て承継することです。つまり、被相続人の積極財産も消極財産(借金など)も全てそのまま引き継ぐということになります。

単純承認には特に手続きは必要なく、熟慮期間内に限定承認や相続放棄を行わなかった場合には単純承認をしたものとみなされます。相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときも、単純承認をしたものとみなされます(民法第921条)。

例えば、遺産の不動産を取得して名義変更を行った場合や、遺産の預貯金等を取得して費消してしまった場合には、相続放棄はできないということになります。

また、相続人が限定承認・相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、費消した場合は、限定承認・相続放棄は取り消され、単純承認したものとみなされるため注意が必要です。

4、3カ月経過後の場合

形式的には3カ月の熟慮期間が経過している案件についても、事情によっては受理される場合もあります。

そのような案件については、相続放棄が適正に受理されるよう、裁判所に必要な事情を説明する必要がありますので、法律の専門家にご相談ください。

相続放棄の不安、弁護士に丸ごとお任せしませんか?

初回相談無料/一律6.6万円(税込)※実費・債権者対応込み/全国対応・来所不要/実績2,500件以上。弁護士が完了まで代理対応、最短即日で催促ストップも可能です。

相続放棄に関するQ&A

新型コロナウイルス感染症など影響で、熟慮期間内に単純承認・相続放棄・限定承認の判断をすることが困難な場合は?

法務省のホームページでは、「親族が亡くなったにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には、この期間を延長するため、家庭裁判所に申立てをすることができます。」と記載されています。

新型コロナウイルス感染症などの影響で財産調査が困難な場合なども、上記と同様に家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てを行うことができます。この申立ても熟慮期間内に行う必要がありますので、新型コロナウイルス感染症などの影響によって、単純承認・相続放棄・限定承認の判断をすることに3カ月以上の時間を要すると見込まれる場合には、熟慮期間伸長の申立てを忘れず行うようにしましょう。

相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ

当事務所は、全国から多数の相続放棄のご依頼を受けており、確かな実績を有しております。

熟慮期間を経過してしまっているなどのご事情があったり、他の事務所では難しいと言われたといった場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。

申立に必要な戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。

費用は実費込みで、お一人あたり66,000円(税込)となります。他社の場合、実費や債権者対応などで追加費用がかかることもありますが、当事務所では追加料金は一切いただいておりません。安心してお気軽にご依頼ください。

相続放棄のことなら、賢誠総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

まとめ

今回は、相続放棄の熟慮期間について解説しました。相続放棄の手続きについて悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。

2025.01.09紀啓子

相続放棄の悩み

実績豊富な専門弁護士に

お任せしませんか?

- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し

- 解決実績 2,500 件以上

-

全国対応

来所不要