相続放棄の期間は3ヶ月!期間を過ぎた場合の対処法・手続き方法はある?

相続放棄の悩み

実績豊富な専門弁護士に

お任せしませんか?

- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し

- 解決実績 2,500 件以上

-

全国対応

来所不要

相続放棄を考えている方にとって、もっとも重要なポイントのひとつが「手続きには期限がある」という事実です。

民法では、相続人が相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行わなければならないと定められています。この3ヶ月間は「熟慮期間」と呼ばれ、被相続人の財産や債務を引き継ぐかどうかを判断するための時間です。

しかし、相続財産の内容が複雑であったり、借金などの負債の存在を知らなかったりと、現実にはこの短い期間で結論を出すのが難しい場合も多く見られます。そうしたときには、裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることが可能です。また、場合によっては3ヶ月の期限を過ぎても、相続放棄が認められる例外的なケースもあります。

この記事では、相続放棄の期限や熟慮期間の延長、例外的な対応が認められるケース、手続き上の注意点まで、相続放棄に関する重要なポイントをわかりやすく解説します。

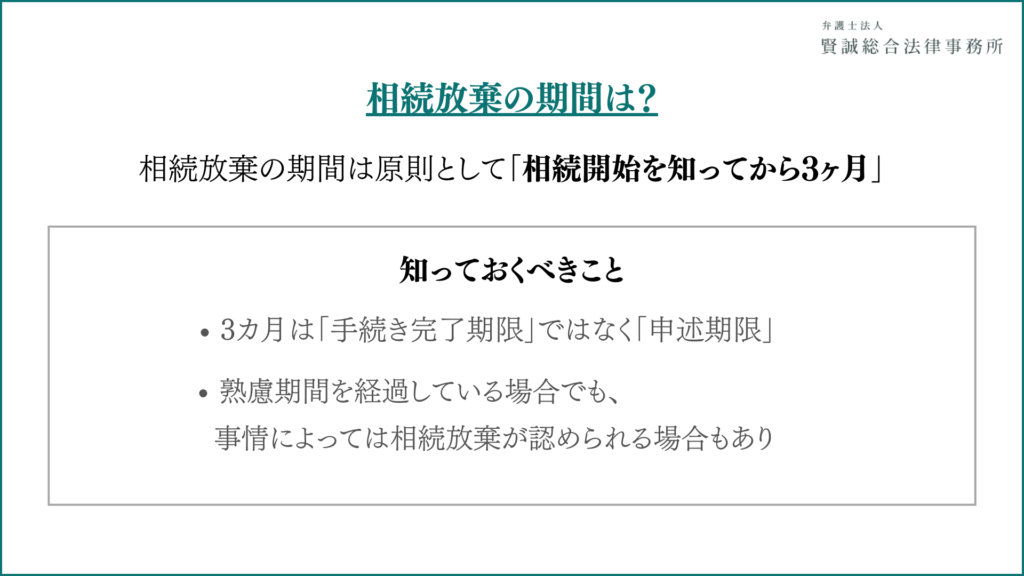

1、相続放棄の期間は「相続開始を知ってから3ヶ月」

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行わなければなりません。

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行わなければなりません。

(1)3ヶ月を過ぎたら相続放棄することは原則できない

相続放棄は、原則として、当該相続人自身が相続開始を知ってから3カ月以内に行う必要があり、この期間は一般的に「熟慮期間」とよばれています。

この期間を過ぎると、基本的には相続を承認したものとみなされてしまい、たとえ借金があっても、それを引き継ぐことになります。したがって、相続放棄を考えている場合は、期限を意識して早めに行動することが重要です。

民法第915条第1項本文では、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。

当該相続人がそもそも被相続人の死亡の事実を知らなかった場合や、先順位の相続人全員が相続放棄をしたために自分が相続人となっている事実を知らなかった場合など、「自己のために相続の開始があったこと」を知らなかった際は、熟慮期間は開始しません。相続開始の事実を知ってから3カ月以内に相続放棄の手続きをとればよいということになります。

また、形式的に熟慮期間を経過している場合でも、事情によっては相続放棄が認められる場合もあります。

(2)3カ月は「手続き完了期限」ではなく「申述期限」

上記熟慮期間3カ月は「手続き完了期限」ではなく「申述期限」です。

相続放棄は、相続人が上記3カ月の間に家庭裁判所に対して相続放棄の手続き(相続放棄申述受理申立)を行えばよく、申立後に、家庭裁判所の方で審理や事務処理等で時間を要しても、相続放棄が認められるか否かの結論には影響しません。

つまり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述受理申立さえ行えば、その後、家庭裁判所の審理を経て相続放棄申述受理の審判がなされ、最終的に手続きが完了するまでに3か月以上の期間がかかったとしても熟慮期間との関係では問題ありません。

相続放棄をするべきかどうか悩んでいる方は、まずは3ヶ月の期間がすぎる前にプロに相談することをおすすめいたします。

豊富な解決実績がある賢誠総合法律事務所が運営する安心放棄は、初回のお電話でのご相談は無料となっております。まずはお気軽にお問い合わせください。

2、【相続放棄の期間内の場合】相続放棄をするための手続き方法

熟慮期間内に行う通常の相続放棄の手続きは、相続放棄申述受理申立書を作成して、必要な戸籍類や資料を添付し、定められた印紙や郵便切手とともに裁判所に提出して行います。

必要な書類

被相続人の死亡の事実が記載された戸籍謄本

┗ 相続が始まったことを証明するために必要です。

被相続人の住民票除票または戸籍附票

┗ 被相続人の最後の住所を確認するために使用します。

申立てをする相続人本人(申述人)の戸籍謄本

┗ 自分が相続人であることを示すための書類です。

※家庭裁判所によっては、追加で提出書類が求められる場合もあります。事前に確認しましょう。

相続放棄の手続き方法・必要な書類について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

「相続放棄の手続き方法は?必要な書類や注意点について詳しく解説」

相続放棄の手続きに慣れていない場合、書類の用意や提出に思ったより時間がかかってしまう方がほとんどです。

忙しい方、面倒な書類の手続きをしたくない方はもちろん、初めて相続放棄をする方は弁護士にお任せするのがよいでしょう。

相続放棄サービスについて、詳しく知りたい方はこちら。

3、【相続放棄の手続きが3ヶ月で足りなさそうな場合】相続放棄の熟慮期間の延長の申立て方法

相続放棄には「3ヶ月以内に判断する」という期限(熟慮期間)がありますが、状況によってはこの期間だけでは調査や判断が間に合わないこともあります。たとえば、遺産や借金の内容を調べるのに時間がかかるケースなどです。

そのようなときには、家庭裁判所に「熟慮期間を延ばしてください」という申立てを行うことができます。

(1)延長が認められるための条件

熟慮期間の延長を希望する場合、正当な理由が必要です。裁判所は、その理由が妥当かどうかを判断します。

以下のようなケースでは、認められる可能性があります。

- 相続財産や借金の調査に時間がかかっている

- 相続財産の存在や内容を知ったのが遅かった

つまり、「3カ月以内では判断できない正当な事情」が明確に言えることがポイントです。

延長の手続きは自分ですることも可能ですが、正当な理由かどうかの確認も含め、1度弁護士に相談することをおすすめいたします。

(2)申立ての手続きの流れ

申立ては、被相続人(亡くなった方)の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行います。

①準備する書類

- 熟慮期間延長申立書

- 相続関係を証明する戸籍謄本

- 延長したい理由を説明した書面

- その他、裁判所から指示があった資料

②かかる費用

- 収入印紙代:800円(1人あたり)

- 郵便切手代(裁判所によって異なる)

- 戸籍など必要書類の取得費用

③申立て後の流れ

提出された書類をもとに、家庭裁判所が延長の可否を判断します。問題がなければ、正式に熟慮期間が延ばされます。ただし、裁判所の判断によっては、延長が認められない場合もあります。

不安な方や手続きに慣れていない方は、事前に弁護士に相談しておくと、スムーズに進められます。

4、【例外】3カ月の期限後に相続放棄ができるケース

通常、相続放棄は「相続の開始を知った日から3カ月以内」に行う必要がありますが、死亡日から3か月以内に相続放棄をしなければならないと誤解されている方がたくさんいらっしゃいます。

しかしながら、以下のようなケースでは、死亡日から3カ月の期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。

ただし、以下の条件を満たすかどうかは法的知識が必要です。必ず弁護士へ相談するようにしましょう。

賢誠総合法律事務所が運営する安心放棄は、3か月が過ぎてしまったケースや、複雑な事情があるケースなど、さまざまな案件の解決実績があります。お困りの方はご相談ください。初回のお電話でのご相談は無料となっております。

(1)相続の開始を知らなかった場合

被相続人が死亡していても、相続人がその事実を知らなかった場合、死亡を知った時点から熟慮期間が開始されますので、そもそも3カ月の期間は進行しません。

そのため、死亡を知った時点から3カ月以内に相続放棄の申立てをすれば、相続放棄が認められます。

例

- 遠方に住んでいて疎遠だった被相続人が死亡したことについて、家族からの連絡がなかった

- 被相続人の死亡が戸籍に反映されるまで時間がかかった

(2)相続財産の存在を知らなかった場合

相続財産(特に負債)があることを知らずに3カ月を経過してしまった場合でも、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。

例

- 3カ月を過ぎてから、突然金融機関から借金の督促が届いた

- 遺産分割が終わった後に、保証債務が発覚した

(3)相続放棄の意思を妨げられた場合

相続放棄の手続きを進めようとしていたが、やむを得ない事情で申述が遅れた場合、裁判所の判断によっては認められることがあります。

例

- 長期入院や認知症など、本人が意思決定できない状態だった

- 他の相続人の妨害(手続きを故意に遅らせる行為)があった

5、相続放棄をする前にしてはいけない行為

相続放棄を検討している段階で、ある行動を取ってしまうと、法律上「相続を承認した」とみなされてしまう可能性があります。

そうなると、相続放棄が認められず、結果的に被相続人の借金や負債まで引き継がなければならなくなることも。相続放棄を予定している方は、以下の行為に十分注意しましょう。

(1)被相続人の財産を使う

たとえ生活費の一部や預金の一部であっても、被相続人の財産を処分・使用してしまうと、「単純承認(=相続を受け入れた)」と見なされる可能性があります。

たとえば、口座から引き出したお金を生活費や葬儀費用に使った場合でも、状況によっては相続放棄が認められなくなることがあります。

(2)不動産の名義変更や売却手続きをする

相続財産に含まれる不動産を名義変更したり、売却したりする行為も、明確に相続の意思を示したものと判断されます。相続放棄を検討している場合には、たとえ善意であっても、こうした手続きを行わないようにしましょう。

(3)遺品整理や処分を進める

遺品の一部を処分したり、形見分けを行ったりすることも注意が必要です。裁判所は「財産的価値のあるものを処分したかどうか」などを基準に判断しますが、相続放棄の前後に財産を動かすこと自体がリスクです。

(4)債権者との返済交渉をする

借金の一部を返済したり、返済の約束をしてしまった場合も、「相続人としての行為」とされてしまい、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。債権者から連絡があっても、返済などの対応を取ることは控えましょう。

相続放棄に関するよくある質問

(1)相続放棄の3カ月が過ぎたらどうなる?

3カ月を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされ、財産も負債も引き継ぐことになります。ただし、上述の通り、相続の開始や負債の存在を知らなかった場合など、特別な事情があれば相続放棄が認められる可能性があります。

(2)相続放棄は死後何年までできる?

熟慮期間は「相続の開始を知った日から3カ月以内」とされていますので、相続の開始を知らなかった場合には、その事実を知った日から3カ月以内なら、死後何年経過したか田舎にかかわらず、申述可能です。

また、負債の発覚が遅れた場合などにも、その事実を知った日から3カ月以内に申述することにより相続放棄が認められる可能性があります。

(3)相続放棄後にしてはいけないことはある?

相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、以下の行為は禁止されます。

- 相続財産を勝手に処分する(売却・譲渡)

- 相続財産を使用する(家や車を使う)

- 被相続人の借金を一部でも支払う

相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ

面倒な手続きをすべて任せられるのは弁護士だけです。

当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、解決数は2500件以上という確かな実績を有しております。

3ヶ月の熟慮期間を経過していたり、他の事務所で難しいと言われたりした場合でも、是非一度ご相談頂ければと存じます。

必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。

費用は実費込みで、お一人あたり66,000円(税込)となります。他社の場合、実費や債権者対応などで追加費用がかかることもありますが、当事務所では追加料金は一切いただいておりません。安心してお気軽にご依頼ください。

テレビ電話によるご相談も対応可能で、全国どこからでも依頼をお受けいたします。もちろん来所も不要です。

相続放棄のことなら、賢誠総合法律事務所が運営する安心放棄までお気軽にお問い合わせください。

2024.10.17紀啓子

相続放棄の悩み

実績豊富な専門弁護士に

お任せしませんか?

- 6.6 万円/1人 ※追加費用無し

- 解決実績 2,500 件以上

-

全国対応

来所不要