相続放棄とは?手続きの流れや期限・注意点など失敗しないポイントを解説

相続放棄は、相続人が亡くなった方の財産や負債を一切受け継がないための手続きです。特に、多額の借金がある場合や、相続財産の管理に不安がある場合に検討されることが多いでしょう。

しかし、相続放棄の手続きには期限が設けられており、正しく行わなければ無効となるリスクもあります。「相続放棄を考えているが、どのように進めればいいのかわからない」「相続放棄をしても本当に問題が解決するのか不安」といった悩みを抱えている方も少なくありません。

本記事では、相続放棄の基本知識から手続きの具体的な流れ、期限、注意点まで詳しく解説します。また、相続放棄を選択することで生じる影響やデメリットについても触れ、後悔のない判断ができるようにサポートします。専門家の視点も交えながら、わかりやすく説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

1、相続放棄とは?基本知識と手続きの流れ

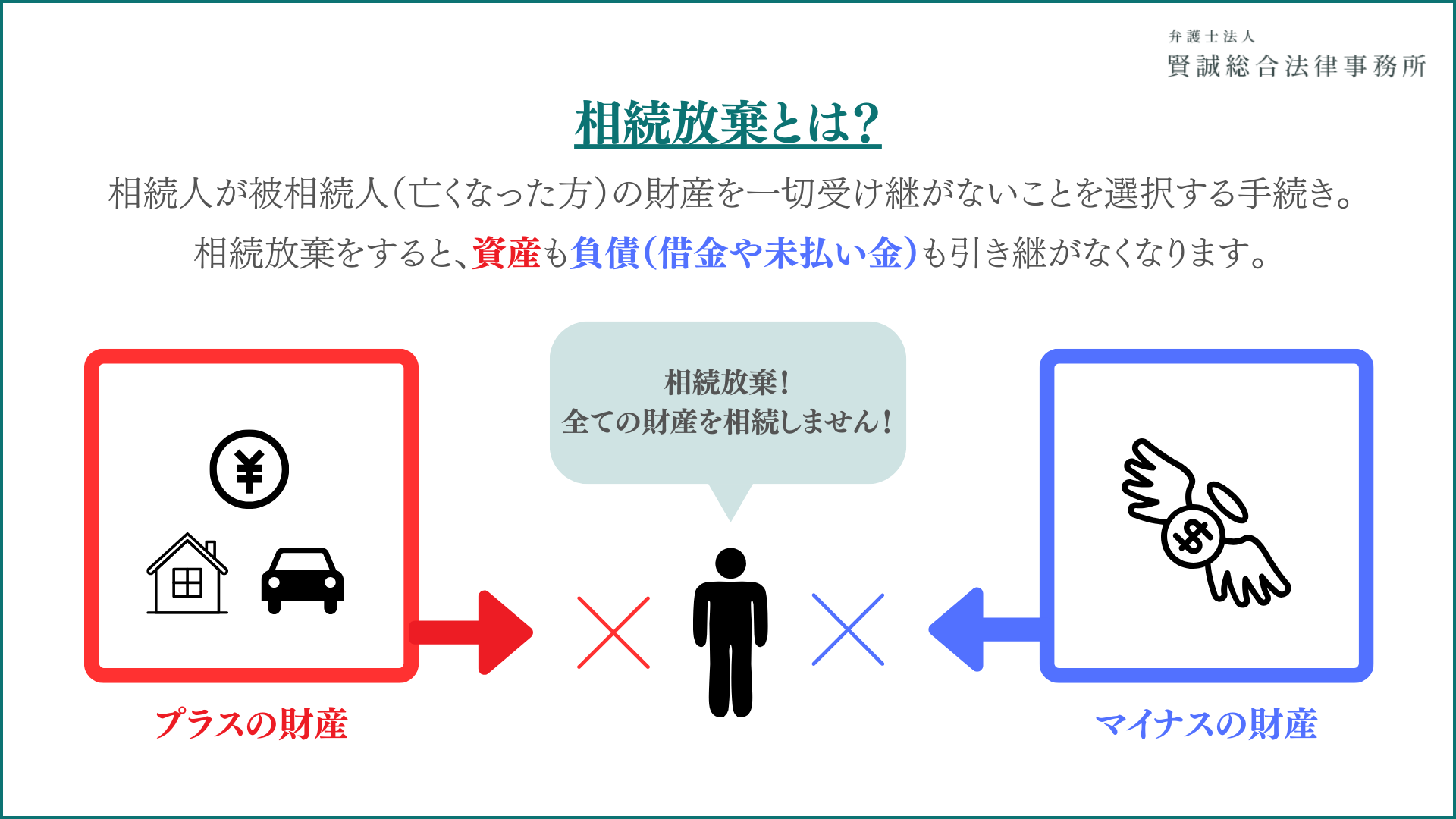

(1)相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産を一切引き継がない手続きのことです。相続放棄をすると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金や未払い金)も引き継ぎません。そのため、相続財産に多額の負債が含まれている場合に、相続人が負債を負わされることを回避する手段として利用されるケースが多いです。

相続放棄は単なる「相続しません」という意思表示を行うだけではなく、家庭裁判所に対して正式な申述を行い、受理される必要があります。適切な手続きを踏まなければ、相続放棄が無効になるケースもあるため注意が必要です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

相続放棄の手続き方法は?必要な書類や注意点について詳しく解説

(2)単純承認と限定承認と相続放棄の違い

相続放棄は、民法第915条および第938条に基づく法的に認められた制度です。通常、相続が発生すると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択できます。

- 単純承認:被相続人の財産と負債をすべて受け継ぐ

- 限定承認:受け継ぐ財産の範囲内で負債を相続する

- 相続放棄:財産も負債も一切相続しない

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされるため、負債の支払い義務を免れることができます。

ただし、財産を一部でも処分したりすると、単純承認とみなされて相続放棄が認められなくなる可能性があるため、慎重に手続きを進めることが重要です。

また、限定承認は負債が不明な場合に有効な方法ですが、相続人全員が同意しなければならないため、手続きの難易度が高いというデメリットがあります。

一方、相続放棄は個人単位で行うことができ、家庭裁判所への申述のみで手続きが完了するため、比較的簡単に手続を完了させ、負債を回避できる点がメリットです。

(3)相続放棄が増加している背景

近年、相続放棄の件数は増加傾向にあります。その主な理由として、以下のような社会的背景が考えられます。

①負債を抱えた相続を回避するため

住宅ローンの残債、事業の借入金、消費者金融からの借金など、被相続人が生前負債を抱えているケースは相当数あります。

特に、故人が個人事業主や経営者だった場合、事業の負債がそのまま相続されることが多く、しかも負債の全貌が把握できていないことも多いため、相続放棄の選択が重要になります。

②不動産の管理負担を避けるため

相続財産に不動産が含まれると、維持管理の手間や固定資産税の負担が発生します。

特に地方にある空き家など、利用価値の低い不動産を相続する場合、「不要な資産を持ちたくない」という理由で相続放棄を選ぶケースが増えています。

③相続人間のトラブルを回避するため

相続財産の分割を巡る争いを避けるために、相続放棄を選択する人もいます。

遺産分割協議が難航しそうな場合や、疎遠な親族との関わりを避けるために、あえて相続放棄をして問題に関与しないという判断もありえます。

2、相続放棄の期限と注意点

相続放棄には明確な期限が定められており、期限を過ぎてしまうと放棄が認められなくなるため注意が必要です。一般的には、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」に手続きを完了させなければなりません。しかし、状況によっては例外が認められることもあります。

ここでは、相続放棄の期限に関するルールや注意点を詳しく解説します。

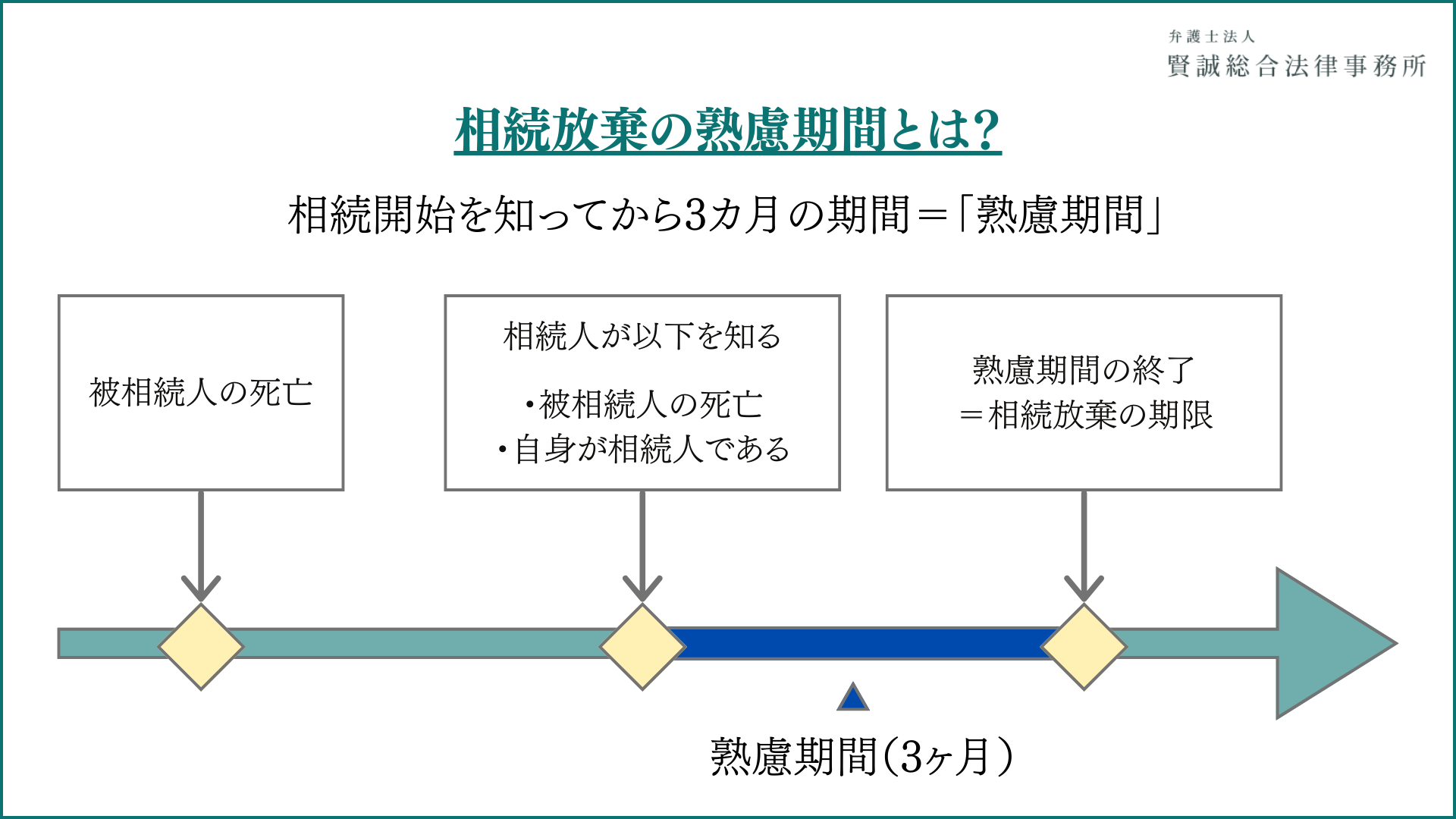

(1)相続放棄の期限は相続人の死亡を知った日から3ヶ月

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡を知った日になります。)から3ヶ月以内と定められています(民法第915条)。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続を承認するか放棄するかを決定するための猶予期間となります。

期限の起算点

- 被相続人の死亡日ではなく、死亡を知った日が起算日となる

- 例えば、被相続人が2024年1月1日に死亡し、相続人が同年1月10日にその事実を知った場合、期限は「4月10日」までとなる。

- 相続人が複数いる場合、それぞれの起算日が異なることもある

- 遠方に住んでいるなどの理由で後から死亡を知った相続人は、その日が起算日となる。

(2)3ヶ月の期限を過ぎると単純承認とみなされる

3ヶ月の期限を過ぎると、原則として単純承認(相続財産と負債のすべてを引き継ぐ)とみなされます。そのため、特に負債があることを知っている場合や負債があるかわからない場合は早めの判断が求められます。

(3)相続放棄の期限延長は可能?家庭裁判所の判断基準

相続放棄の期限は原則3ヶ月ですが、家庭裁判所に申し立てを行うことで延長が認められる場合があります。特に、財産調査に時間がかかるケースなど、期間延長が合理的に必要と考えられる場合には、延長が認められる可能性があります。

期限延長が認められる可能性があるケース

- 相続財産や負債の調査に時間がかかる場合

- 被相続人が企業経営者で、債務状況が複雑な場合

- 金融機関や不動産登記情報の確認に時間を要する場合

家庭裁判所に相続放棄の期限延長を申し立てる際には、上記のような合理的な理由を示すことが求められます。また、この期限延長の申立て自体は、上記の熟慮期間(3か月以内)に行う必要がありますので、ご注意ください。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

相続放棄の期間とは?期間を過ぎた場合の対処法・手続き方法はある?

3、相続放棄をした方がよいケース

相続放棄は、相続財産に負債が含まれている場合だけでなく、さまざまな事情により検討される選択肢です。しかし、相続放棄をすると、負債だけでなくすべての財産を放棄することになるため、相続放棄をするか否かは慎重に判断する必要があります。

ここでは、相続放棄を考えるべき具体的なケースを紹介します。

(1)負債が多い場合|借金を引き継がないために

相続財産に多額の負債が含まれている場合、相続人が相続を承認してしまうと、被相続人の借金や未払い金も引き継ぐことになるため、相続放棄は有効な手段となります。

典型的な負債の例

- 消費者金融やカードローンなどの借入金

- 住宅ローンの残債

- 事業の借入金(会社経営者・個人事業主だった場合)

- 税金・健康保険料等の滞納(固定資産税・住民税など)

特に、借金の総額が不明な場合は、早急に専門家に相談し、相続放棄を選択するかどうかを検討する必要があります。なお、これらの負債に関して保証人がいる場合は、保証人が支払いを求められることになりますので、この点も念頭に置く必要があります。

(2)家族関係が複雑な場合|相続トラブルを避けるために

相続放棄は、金銭的な理由だけでなく、家族間のトラブルを回避するためにも選ばれることがあります。

相続トラブルを避けるために放棄が検討される例

- 遺産分割協議が困難で争いに巻き込まれたくない

- 他の相続人との関係が悪く、話し合いができない

- 離婚などにより被相続人とは疎遠であり、被相続人やその親族と関わり合いたくない

相続争いは、家族間のトラブルの原因になりかねず、そうした争いに巻き込まれると精神的な負担も大きくなります。「遺産を巡る争いに関与したくない」「裁判になるのは避けたい」と考える場合は、相続放棄を選択するのも一つの方法です。

(3)資産価値が不明な場合|不動産や相続財産のリスク回避のために

相続財産に不動産が含まれている場合、資産価値が高く、すぐに売却することができれば問題ないのですが、資産価値が低かったり、売却先が見つからないケースも多く存在します。特に以下のようなケースでは、相続後の管理や負担が問題となる可能性があるため、相続放棄を検討すべきです。

問題になりやすい不動産の例

- 地方の空き家や利用価値の低い土地

- 固定資産税や維持費が発生するため、負担になる

- 買い手がつかず、処分が困難

- 事故物件や老朽化した建物

- 賃貸や売却が難しく、資産価値がほぼゼロ

- 解体するにも費用がかかるため、負担が大きい

- 抵当権が設定されている不動産

- 債務超過の場合、売却しても負債が残る

このようなケースでは、財産調査を行い、負債が上回る場合や管理・処分が困難である場合は相続放棄を選択するのが有力な選択肢になってきます。

4、相続放棄をしない方がよいケース

相続放棄は、被相続人の財産と負債を一切引き継がない行為ですので、被相続人の相続財産の状況次第では、適切な選択とは限りません。

「負債があるから相続放棄しよう」と安易に決めるのではなく、相続放棄しない方がよいケースを知り、最善の選択をすることが大切です。

(1)相続財産がプラスの場合

相続財産には、負債だけでなく資産も含まれます。負債があるからといって即座に相続放棄を決断すると、結果的にプラスの財産も放棄することになり、経済的に見て損をする可能性があります。

相続放棄しない方がよい例

- 不動産の資産価値が負債を上回る場合

- 例)被相続人の住宅ローン残債が1,000万円あるが、相続する不動産の市場価値が2,000万円以上の場合

- → 不動産を売却すれば負債を返済してもプラスが残る

- 相続財産に現金や金融資産が多く含まれる場合

- 例)相続財産に負債500万円があるが、預金や有価証券が1,000万円以上ある場合

- → 遺産分割等により負債を整理すればプラスが残る

以上の通り、相続財産の内容を詳細に調査し、負債よりも資産が多い場合は、経済的に見れば、相続放棄をしない方ということができます。相続放棄を検討している方の中には、相続トラブルに巻き込まれたり親族とのかかわりを避けたいと考えている方もいらっしゃるかと思いますが、相続放棄をすべきか悩んでいるのであれば、相続財産の評価を行った上で、慎重に判断することが大切です。

5、相続放棄をする上で注意すべきポイント

相続放棄を行うことで、被相続人の財産や負債を引き継がなくなる一方で、思わぬ影響やデメリットが生じる場合があります。「相続放棄をすればすべての問題が解決する」と考えていると、後々トラブルに巻き込まれる可能性があるため注意が必要です。

ここでは、相続放棄の際に注意すべきポイントについて詳しく解説します。

(1)相続放棄をすると次順位の相続人が相続権を持つ

相続放棄をすると、相続放棄をした人自身は、被相続人の財産や負債を受け継がず、相続人としての権利を失います。しかし、相続放棄をしたことで、他の相続人に負担がかかる可能性があります。

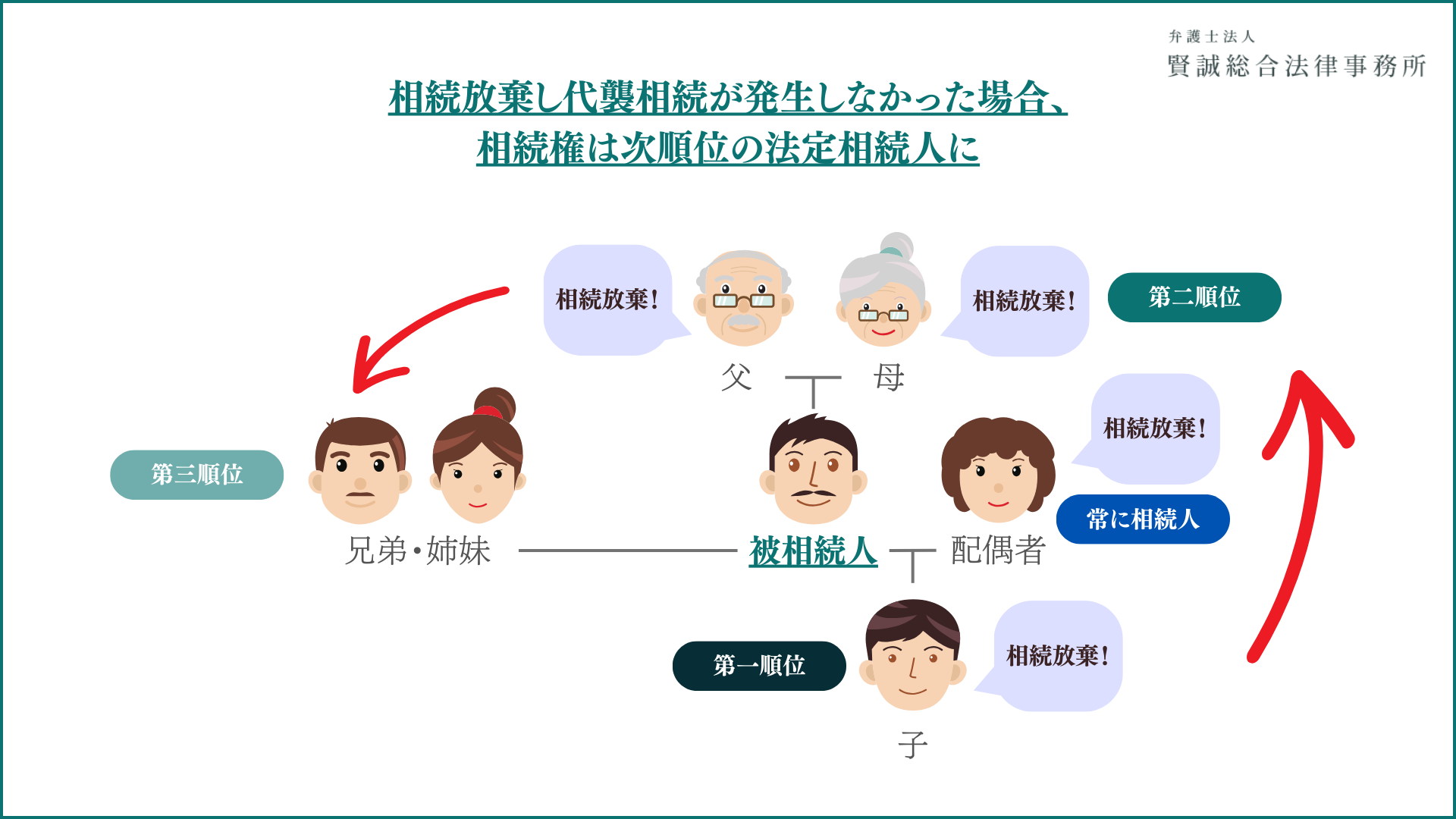

①相続放棄の順位

相続放棄をすると、次順位の相続人が相続権を持つことになります。

- 第1順位:配偶者と子ども(直系卑属)

- 第2順位:両親(直系尊属)

- 第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

例えば、子ども全員が相続放棄をすると、次に相続権を持つのは被相続人の両親(第2順位)です。両親も相続放棄をすると、さらに兄弟姉妹へと相続権が移行します。

②相続放棄による影響の具体例

- 配偶者と子どもが全員相続放棄 → 親(第2順位)が相続することになり、負債を引き継ぐ可能性がある

- 親も相続放棄 → 兄弟姉妹(第3順位)が負債を引き継ぐ可能性がある(一定の場合には甥や姪に影響が及ぶ場合もある)

このように、相続放棄をすると他の親族が突然相続人となることになります。

もっとも、相続放棄をしたことにより相続人の地位を取得した他の親族も、適切な手続きを取ることにより相続放棄をすることができますので、必ず他の親族が負債を引き継ぐというわけではありません。

ただ、親族との関係性によっては、相続放棄をする際には、次の相続人に相続人の地位が移ることを念頭に置いておくことで、親族との思わぬトラブルを回避することができるかもしれません。

(2)保証人の場合は負債の責任が残る

相続放棄をしても、相続人自身が被相続人の借金の保証人になっていた場合、相続放棄をしても保証人としての責任は免除されません。 そのため、相続放棄をしても債権者から返済を求められることになります。

例

- 被相続人が銀行から融資を受けており、相続人が保証人になっていた場合 → 相続放棄しても借金の返済義務が残る

- 相続人が、被相続人の住む賃貸物件の連帯保証人になっていた場合 → 相続放棄しても家賃滞納分などの支払い義務が残る

保証人として負担が発生する可能性があるため、相続放棄を検討する際は、保証契約の有無を事前に確認することが重要です。

6、相続放棄で失敗しないための対策

相続放棄は、適切な手続きを踏まなければ無効となるリスクがあります。また、「相続放棄をしたのに債権者から請求がきた」というケースも散見されます。

ここでは、相続放棄で失敗しないための具体的な対策を解説します。

(1)弁護士・司法書士に相談して期限内に相続放棄を行う

相続放棄の手続きは比較的シンプルに思えますが、戸籍謄本の取り寄せなどの事務手続が非常に煩雑になるケースもたくさんあります。また、死亡日から3か月が経過し、一見すると相続放棄が認められないように思えるケースでも、相続放棄が受理されるケースもあります。特にこうした場合は、専門家のサポートが重要です。

① 手続きのミスを防ぎ、確実に相続放棄を完了できる

- 相続放棄の申述書の記載ミスや必要書類の不備を防ぐことができる

- 期限内に手続きを完了できるよう、スケジュール管理をしてもらえる

- 特に弁護士であれば、債権者に対し、相続放棄を行った旨の通知を行うことで、債権者からの請求が続くことを回避することができる

② 期限延長の申請や専門知識に基づく申述ができる

- 状況に応じ、熟慮期間の延長申請など、裁判所への申し立てを適切に行うことができる

- 死亡日から3か月を過ぎてしまったなどのイレギュラーなケースでも、法解釈や過去の裁判例に基づいた対応をしてもらえる可能性がある

③ 相続トラブルを回避できる

- 相続人同士の争いが予想される場合、弁護士が代理人となることができる

- 弁護士の場合、相続放棄後の債権者対応についても、適切なアドバイスを受けられる

(2)相続放棄の無料相談を活用する

相続放棄に関する相談は、無料で受けられる場合もあります。特に、以下のような機関では無料相談を実施していることが多いため、活用を検討するとよいでしょう。

① 法テラス(日本司法支援センター)

- 収入要件を満たせば、無料で法律相談が受けられる

- 相続放棄の手続きを進める際の費用を立て替えてもらえる制度もある

② 地方自治体の法律相談窓口

- 各市区町村の役所で、弁護士による無料相談を実施している場合がある

- 相談可能な日程が限られているため、事前予約が必要

③ 弁護士・司法書士事務所の無料相談

- 一部の弁護士や司法書士事務所では、相続放棄に関する初回相談を無料で実施している

- 相談後に正式に依頼するかどうかを判断できるため、まずは話を聞いてみるのも有効

相続放棄に関するよくある質問

(1)相続放棄する前にやってはいけないことは?

相続放棄をする前に以下のような行為をしてしまうと、相続を承認したとみなされる 可能性があります。

- 故人の財産を売却・処分する

- 故人の預金を引き出す

- 相続財産から借金を返済する

相続放棄を考えている場合は、被相続人の財産に一切手をつけない ようにしましょう。

(2)全員が相続放棄するとどうなる?

相続人全員が相続放棄をすると、次の相続順位の人(両親、兄弟姉妹や甥・姪など)が新たな相続人になります。

それでも誰も相続しない場合、申立てにより相続財産清算人が選任され、最終的に相続財産は国庫に帰属します。

(3)相続放棄にかかる費用はいくら?

相続放棄の費用は以下のとおりです。

- 申立費用:800円(収入印紙)

- 郵便切手代:家庭裁判所ごとに異なる(数百円~1,500円程度)

- 弁護士に依頼する場合:5万円~15万円程度

相続放棄の相談は賢誠総合法律事務所へ

当事務所は、全国から多数の相続放棄の依頼を受けており、確かな実績を有しております。

相続財産に不動産が含まれる場合の相続放棄案件も多数取り扱っており、是非一度ご相談頂ければと存じます。

必要戸籍一式の取り寄せから、各案件に応じた申述書の作成、裁判所とのやり取り、最終的な受理まで、全て代理人である弁護士にお任せいただけます。また、被相続人の債権者への相続放棄の通知対応も致しますので、ご依頼者様の精神的なご負担も大幅に軽減されることと思います。

費用は実費込みで、お一人あたり66,000円(税込)となります。他社の場合、実費や債権者対応などで追加費用がかかることもありますが、当事務所では追加料金は一切いただいておりません。安心してお気軽にご依頼ください。

相続放棄のことなら、賢誠総合法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

まとめ

相続放棄を検討する際は、「借金があるから放棄する」と単純に考えるのではなく、被相続財産の財産をしっかり把握した上で判断することが大切です。

相続放棄をする前に確認すべきポイント

- 相続財産の全体像を把握する

- 期限内に手続きを進める

- 相続放棄後の影響を考慮する

- 専門家に相談する

もし、「相続放棄をすべきかどうか迷っている」「手続きに不安がある」と感じたら、専門家に相談し、最適な選択をしましょう。

2025.04.03野田俊之